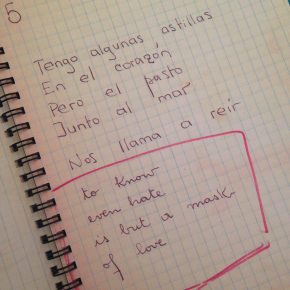

Abro mi cuaderno azul y encuentro una entrada del 27 de octubre de 2018:

“Nunca dejo de sentir, en Buenos Aires, que estoy en un sitio lejano, muy al sur de todo, y además tan cerca del agua”.

Quiero irme, pero no quiero irme. No quiero irme, pero quiero irme. Y están esas dos cosas. Y, de mis fracasos, debo ver qué gana, qué se salva.

**

— Pero el domingo por la tarde que caminaba por Corrientes y luego por esas callejuelas que están hacia Congreso… Fui al cine al Cultural San Martín pero antes de eso pasé a una feriecilla friki otaku, llegué cuando ya estaban casi levantando pero no mames, resultó ser en la sede de la Unione e Benevolenza, que es una asociación muy vieja de italianos genoveses en Argentina, en un edificio del siglo XIX justo en medio de otros edificios puteadísimos, y entrando tiene una sala de teatro hermosa, con plateas y todo, y sobre el escenario una pantalla donde estaban pasando anime. Un palacete esssspectacular en una calle miserable. Esa clase de cosas me fascinan de esta ciudad, que está llena de secretos. Y de jóvenes, porque afuera estaban todos los frikis, cosplayers, góticos, nerdos…

— Ajá ajá, tiene dos caras extremas. En la punta del continente…

— Ahora que vivo en microcentro y luego siento que me lo tengo súper recorrido, nel. De repente hay un edificio todo viejo y horrendo y subes y en el tercer piso hay una tienda increíble de cómics o un restaurante venezolano. Me da una impresión bien tokiota aunque no conozca pero es lo que he leído. Esta cosa de la ciudad vertical y que todo está en edificios. El microcentro está lleno de galerías subterráneas. En una que nunca había entrado de esas donde hay, no sé, una sastrería, una librería de viejo y una de indumentaria gótica, encontré dos tiendas de kpop. Y tipo entras y un chaval punketo de pelo verde HABLANDO DE BTS con su amigo, y también dos amigas otaku bien bonitas, y una adolescente con su papá todo aburrido…

— Suena increíble eso de la ciudad vertical. Me llama cabrón. Y sí, Tokio es así, incluso para abajo, de pronto hay sótanos y pisos subterráneos…

— Pero a la vez quiero volver a vivir eso de irte a un sitio nuevo y adaptarte de cero y todo lo que implica, aunque en un lapso más corto. Encima se viene el invierno y la luz subirá un 50% así que ni poner las estufas será posible. Y me da el SAD muy cabrón.

En artículo de Marcela Rosa Toso, en Blasting News, sobre la Unione…

La sede, sita en calle Juan Domingo Perón 1362 de Buenos Aires (teléfono 011 4372-3015), guarda la bandera verde, blanca y roja, que el legionario Virginio Bianchi trajo desde Milán y que había esgrimido en barricadas de esa ciudad a mediados de 1800 durante cinco días de sublevación.

Imagen de Google Maps

**

El viernes en el Feliza tras la marcha del 8M, con breve parada justamente sobre la calle Perón -pero con Callao- en el Espacio Ambigu, que por entonces no ofrecía nada, y luego aventuras en el mencionado boliche, con dos actos artísticos que me encantaron, Karen Pastrana y sus Superpoderosas Crew (esa Carito Samantha cómo baila, eh), y la pieza de las muchachas del colectivo Chica Queen Kong, tan pop y político, caras y gestos inolvidables, la vestimenta neón en esas caras tan argentinas; después: la intensidad todavía juvenil del ligue, felicidad y dolor potenciados; y caminar mucho sobre Santa Fe de madrugada, sabiendo que sería, inevitablemente, una de las últimas veces.

Y luego el sábado siguiente, con el ánimo de la fiesta otra vez, acudir a la tal Sense donde antes se hacía la mítica Whip, en el sótano de la Galería Buenos Aires, Edificio Thompson (la misma donde está la Chikara y la Keroro, k-stores, y la del ejemplo de sartrería-librería de viejo-tienda rockera y ahora, recién vimos en un paseo vespertino, una especie de fonda al estilo mercado mexicano).

Alguna otra noche, por ejemplo una madrugada invernal volviendo de una fiesta en Flores, me bajé del 132 en Paraguay y Florida, y cuando crucé por Córdoba, a la altura de dicha galería me encontré con una escena dantesca: caía una lluvia fría y en la vereda había varios bultos de seres completamente desmayados; en los postes se detenían al menos dos post-adolescentes vomitando mientras que otros tantos miraban sus celulares confundidos, o esperaban el bondi sin sostenerse sobre su eje. Sabía, pues, que en tales fiestas había barra libre del alcohol de la peor calidad, y aquel sábado, con sus debidas precauciones, nos enfrentamos a tal coctelería, y nos amigamos de personas nacidas en 1999 que, al saber nuestra edad, dijeron “muy respetable”, y en el baño había dos chicas y una le decía a la otra que conoció a un partidazo “porque tiene todos sus dientes y eso es muy importante”, y la amiga se reía y le decía que tenía razón, que eso era muy importante en efecto.

Chica Queen Kong su presentación en Feliza el 8M (imagen de su Facebook)

**

Tomé todos los trenes. El Roca, el Mitre, el Sarmiento, el Belgrano Norte o Villa Rosa, que sale de la Retiro otra, la estación más vieja y fea, con sus andenes provisionales; también tomé el Tren de la Costa, que va bordeando el río. Tigre, Torcuato, Vicente López, Lanús, Ramos Mejía, San Isidro y Martínez, Liniers, Avellaneda, a donde ellos te llevan, barrios y localidades del conurbano. Y barrios alejados o poco turísticos o demasiado barrios, vaya, a los que me llevó la casualidad o la suerte: Flores, Chacarita, Barracas, Colegiales, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Coghlan, Nueva Pompeya, mi Boedo entero, los parques: Parque Patricios, Villa del Parque, Parque Chas, Parque Chacabuco. Y los parques -no confundir parque con parque-, lo verde: Centenario, Barrancas de Belgrano, bosques de Palermo, el rosedal, parque Las Heras.

**

Me he dado cuenta de que sólo puedo hablar conmigo misma, de ahí la compulsión de anotar cosas, y hablarme desde el pasado y hacia el futuro. De un correo desesperado reciente: “…Me ha entrado la sensación de que todo lo que tengo por decir, por compartir, por pensar, por discutir, por opinar, por chismear, por expresar, no puede ser depositado en un único ser; que mis pensamientos no pueden ser glosados y compartidos salvo si su contenido se reparte entre varias personas, lo que conlleva a la repetición constante. Entonces ese ser al que va dirigido aquel torrente encuentra su único reflejo posible dentro de mí misma, soy la única que podrá comprender y recibir y expresar todo lo que me ocurra; me encuentro cósmicamente sola y conectada únicamente con mi propio ser”.

**

Creo que ya sabía, cuando desmantelábamos el departamento de Jessica y José Juan y la pequeña Nat, que así me despedía. Esa noche que llegó la joven, poco convencional familia que hacía mudanzas en una combi para llevarse los últimos muebles, salimos a Callao y desde Santa Fe se levantaba una bruma blanca y espesa. Esa humedad de Buenos Aires.

Ya hice, acá, otro domingo, un último paseo: de microcentro a plaza San Martín, de ahí a Retiro, Suipacha, Arroyo, Esmeralda, Maipú, Paraguay, Lavalle.

**

Mi celular anterior se rompió en México, lo conecté a una toma de electricidad en un café (estaba con mi mamá, ella me hablaba de cómo deseaba sexualmente ¡a Putin!), algo tronó, y luego ya nada fue lo mismo, el aparatejo sufrió un lento colapso. Con el celular que compré de urgencia dejé de tomar fotos, salvo en ocasiones esporádicas. Entonces mis últimos meses aquí tuve que guardar las imágenes en la mente; creo que las fotos me siguen sirviendo para lubricar la memoria, miro mis galerías de años atrás y rastreo hasta las calles por el orden de las imágenes, y ahora casi todo tendré que guardarlo sin su índice, evocarlo sin muletas.

**

Otro jueves fui al Colón, nunca había entrado a tal portento arquitectónico, compré un boleto de la actual temporada de la orquesta filarmónica de Buenos Aires de improviso, alcancé sólo de pie, escuchamos la obertura de Fidelio de Beethoven y el concierto no. 3 para piano (Filippo Gamba en el piano), y Scherezada de Nicolai Rismky-Korsakov (solo de violín de Pablo Saraví), y fui tan feliz en ese lapso, en esas dos horas, incluso en el intermedio en que vagué por los pasillos circulares, anticuados, los revoques de aquellas paredes que yo me imaginaba, no sé por qué, en medio de un temblor, ya empezaban a traslaparse las geografías.

Otra noche fui a escuchar a Mariana Enríquez al Cultural San Martín. Reciclaré los tuits porque ya no me da la gana continuar redactando pero quizás los corrija en el proceso:

*La plática, en realidad, se titulaba hermosamente “Cómo me hice escritora”. El San Martín, además, es una joya arquitectónica cyberpunk, muchas escaleras y concreto y mosaicos y luces neón y salas vacías y oscuras.

*Estábamos en total oscuridad, sentados en unas butacas viejísimas, y como yo estaba algo soñolienta porque había dormido poco, a veces cerraba los ojos de más. De repente sentí que un muchacho junto a mí se inclinaba y se me quedaba viendo fijamente, pero no se había movido nada; el sobresalto de la ilusión/espanto terminó por despertarme. ????

*Pero esta atmósfera era perfecta para su charla. Dijo algunas cosas que ya había leído en el prólogo a la reedición de su primera novela, Bajar es lo peor (su adolescencia punketa, consumo de merca rebajada, su amor por rock y el deseo de convertirse en periodista para ser corresponsal en Glastonbury, su vida y sobre todo sus noches en La Plata, el amor por la sexualidad de hombres gay, cómo fue convertirse en una autora precoz y ser presentada en tele y radio como “la escritora más joven de Argentina”).

*Le preguntaron qué situaciones cotidianas tenían el potencial para convertirse en cuentos suyos y ella dijo que cualquiera, y narró cómo esa misma mañana, en su barrio (Flores), se cruzó con una pareja de adolescentes vestidos con remeras de AC/DC a los que siguió durante un tramo y luego, frente a una iglesia, él le dije a ella: “Mira, esta iglesia es re satánica”. Dijo que quizás no lo convertiría en cuento ahora, pero que es una imagen que captó como con una antena y tal vez en el futuro… Me fascinó porque fue como obtener de ella misma, al momento, la imagen de un cuento posible, un cuento muy marianaenriquezesco.

**

Ya no fui al Gaumont una última vez, ya no fui (por última vez) a: la Sala Lugones, al BAMA, al Cosmos UBA, al MALBA, a la biblioteca de Congreso, al Parque Chacabuco, a la reserva ecológica, al Planetario, al restaurante boliviano de Liniers, al Ejército de Salvación y el restaurante peruano de allí, Juanita y Paul; a buscar cosas a Once, al Barrio Chino, ya no emprendí caminatas de dos, tres horas, ya no, por ahora, por esta vez, en esta ocasión.

**

Hace cuatro años, cuando llegué a vivir a Buenos Aires, leí El discurso vacío. Fue el primer libro que compré, el primero que leí aquí. Por una casualidad volví a leerlo estos días, un broche adecuado. Respecto a los cuatro años que vivió en esta ciudad y cómo afrontó la despedida de Montevideo, Levrero habla de la “operación psíquica consciente” (o “psicosis controlada”), que es en realidad una “negación de la realidad” y que básicamente consiste en repetirse: “No me importa dejar todo esto”.

He podido descubrir que tras ese aparente vacío se ocultaba un contenido doloroso: un dolor que preferí no sentir en el momento en que debí sentirlo, pues estaba seguro de no poder soportarlo, o por lo menos de no tener tiempo para irlo soltando lentamente de un modo tolerable. Porque el 5 de marzo de 1985, a primera hora de la tarde, subí a ese coche que me llevaría “definitivamente” a Buenos Aires, y el 6 de marzo de 1985, a las 10 de la mañana, debería comenzar a trabajar en una oficina en Buenos Aires. Y debería comenzar a adaptarme a la vida en otra ciudad, en otro país. No había tiempo para sentir dolor y opté por anestesiarme.

**

Las personas que me despidieron aquella vez siguen allá, serán las primeras que veré, y me gusta pensar que las que estuvieron aquí para despedirme seguirán acá cuando vuelva, de la manera en que vuelva.

**

Debo recordarme que los motivos para volver son más importantes que los motivos para quedarme.

.

.