En París fui una tarde al cementerio de Montparnasse. Es casi una obligación que la ciudad impone. Al bajarme del metro me perdí muchas calles, hasta que llegué a una avenida donde me atreví a preguntarle a un hombre: Excusez moi, le cimetière?, con mi acento estúpido. Estaba a media cuadra.

Le tomé una foto al mapa de la entrada para poder hacer mis visitas sin perderme demasiado. Hice todas las ridiculeces que se esperan en este lugar: fui a ver a mis escritores, a mis poetas. Me senté en sus tumbas, hice anotaciones solemnes en mi cuadernito, me reí en silencio viendo sus nombres en las lápidas; me senté en otras, anónimas, sintiendo la piedra caliente de las cuatro de la tarde. En un pasillo, un tipo que empujaba un carrito con una escoba y un bote de basura me preguntó algo en francés, le respondí alzando las cejas y haciendo la cara de siempre, el je ne parle pas français o el más rápido parle pas français, que me avergonzaban profundamente (mi año perdido en clases de francés, en la preparatoria).

El tipo, un rubio altísimo, con los dientes podridos, ojos azules intensos, cambió al inglés. Me explicó cómo llegar a la tumba de Guy de Maupassant, en la otra sección del cementerio, a la que llegabas por una puertita que salía a una calle angosta, donde el cementerio se replicaba. La parte descuidada, oscura; la tumba de Guy (“Guí”) entre maleza.

Me lo encontré otra vez. Amigable, el tipo. Con buen inglés para ser francés, pensé, hasta que me dijo que era irlandés. Ruairi, gaélico puro. Quiso mostrarme una escultura antiquísima de una pareja fundida en un beso. Me puse el gas pimienta en la mano, fuimos, la vimos. Nada, no era peligroso. Sólo alguien que quería perder el tiempo en horas de trabajo. Siguió hablando. Así, sin dejar de empujar el carrito, Ruairi me llevó a rincones insospechados del cementerio.

La tumba que cuidaba con mayor empeño era la de Beckett, the best writer of the century, decía, y el amor por su coterráneo me hizo quererlo un poco. Me dijo que limpiaban las tumbas cada tres meses con unas máquinas especiales. Así, nada del ñoño vandalismo en la de Cortázar, por ejemplo, cubierta de rayuelas dibujadas con plumas y plumones, quedaría después. ¿Los boletos de metro? Borregada. Cada sesenta años, si no se renueva el contrato, sacan los restos de la gente y los tiran a una fosa común. Hay espacio disponible casi siempre. En ese momento pasó un servicio. Oh, someone died, dijo al ver la carroza fúnebre, como si le sorprendiera. El limpiador de tumbas.

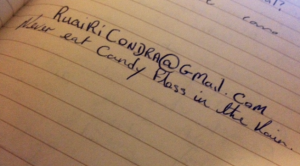

Me enseñó una lápida que decía: Mort? Pas encore – Dead? Not yet, con fecha de muerte en 2039. Me arrastró a las tumbas de Serge Gainsbourg y a las de Man Ray y su esposa. Hablamos de Porfirio Díaz. De Dublín. De la guerra contra el narco. Me preguntó cuánto costaba un boleto a México o a Estados Unidos. Escribió su mail en mi cuaderno y nos despedimos; aún desde la avenida, detrás de los árboles, Ruairi agitaba el brazo.

Vi después lo que escribió.