En Pittsburgh siempre es 1998. Toda la ciudad me recuerda a una década que me pasó tangencialmente. Siempre quise vivir en los noventa, pero me tocó de refilón. Fue una buena época para mí también: viví mi infancia y descubrí las cosas poco a poco, como suelen hacer los niños. Pero lo que entonces yo deseaba era ser grande como mis hermanos, usar zapatos de plataforma, ponerme maquillaje, salir a bailar, tener romances adolescentes, aparecerme disfrazada de Robert Smith en una fiesta de Halloween y tener un amigo con un apodo idiota. Todas las cosas que ellos hacían.

Todos me preguntaban a qué iba a Pittsburgh. Es una ciudad bella, pero difícilmente turística. La respuesta es simple: a ver a mi hermano. A eso iba. Tenía dos años sin verlo, a él y a mi cuñada, a quien quiero como si compartiéramos la sangre. Así que la segunda ciudad en mi periplo gringales fue la de acero. Industrial, gris, cortada por los tres ríos y por innumerables puentes sobre el agua, rodeada de vegetación, extremosa en el clima. Anclada en los noventa.

En mi última noche en Chicago salí a un bar con Paulina, su novio y unos compañeros de su trabajo, incluyendo al gerente (el mismo que dos días antes nos había regalado una pizza casi por ninguna razón). Platicamos y bebimos, y luego nos fuimos a dormir. Estaba un poco ansiosa. Por la mañana me levanté muy temprano, tomé un autobús y luego el metro hasta O’Hare. Mi vuelo era por American Eagle y supongo que no muchos hacen la ruta Chicago-Pittsburgh, porque viajé en el avión más diminuto en el que he estado. Era más bien una avioneta, con dos asientos en una hilera y sólo uno en la otra. Pensé que el despegue sería terrible, pero ni me enteré. Me quedé dormida en el acto.

Lo demás es detalle de relleno. Caminé hasta llegar a la banda del equipaje y mientras estaba buscando el número de vuelo en la pantallita, escuché mi nombre. O más bien con el que me llaman ellos, “Lila”. Nos pusimos a llorar como unos maricones mientras nos abrazábamos.

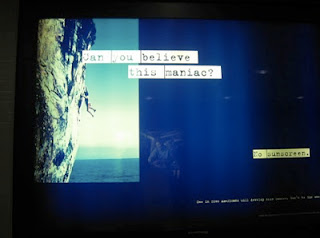

Amé este anuncio en el pasillo para abordar:

CAN YOU BELIEVE THIS MANIAC?

No sunscreen.

Quiero saber dónde está el maldito copy para abrazarlo y decirle: eres la esperanza de esta nación, muchacho. Lo eres.

Dato cultural: Andy Warhol nació en Pittsburgh. Así que el aeropuerto se aprovecha.

Dato cultural: Andy Warhol nació en Pittsburgh. Así que el aeropuerto se aprovecha.

¿Cómo recibir a nuestros visitantes de mejor forma que con una figura de cera de un jugador de los Steelers? ¡Somos unos genios!

¿Cómo recibir a nuestros visitantes de mejor forma que con una figura de cera de un jugador de los Steelers? ¡Somos unos genios!

Toma eso, Tucson.

Mi estadía en la ciudad de acero fue totalmente placentera, a no ser por un golpe que me di en el dedo chiquito del pie y que me dejó la uña negra; otro golpe en la cabeza en el baño, alguna caída y un calor infernal. Soy torpe y no tengo termostato.

Una tarde estábamos paseando y le comuniqué a mi hermano mi intención de hacerme un tatuaje, pensando que iba intentar convencerme de lo contrario. Pero en realidad se entusiasmó con la idea y de inmediato fuimos a los locales tatuadores de la calle Carson, la mejor calle de Pittsburgh para mí (luego explicaré por qué). No lo pensé más y lo hice. La emoción de mi hermano se triplicó y acabó tatuándose él también.

Otra tarde estaba buscando un Barnes & Noble para comprar una Lonely Planet NY, pero no di con ninguno. Recorrí el centro pasando por todas las direcciones que había apuntado de Google Maps y nada. Le pregunté a un chavo que lucía como cinco años más joven que yo si sabía de alguno, pero no me supo decir. Continué con la búsqueda y volví a la misma calle (él trabajaba acomodando carros de un club muy exclusivo; tan exclusivo, me dijo, que ni siquiera lo dejaban entrar). Luego quiso atraparme con una labia que a todas luces no tenía: me gusta tu acento, ¿de dónde eres?, yo he vivido solo toda mi vida, ¿tienes planes más tarde?, ¿de cuál calzas?

Pero no caí. Luego empezó a llover torrencialmente. Era sábado y jugaban los Steelers. Al principio, cuando veía al 98% de la población vistiendo jerseys del equipo, pensé que en esa ciudad sí que amaban a su equipo, pero luego entendí. Me senté en un parabús a esperar la ruta que me llevaba de regreso, pero las calles se fueron vaciando. Una muchacha se sentó a mi lado, tenía un uniforme de Subway y empezó a comerse un sándwich. La lluvía seguía cayendo. Me dijo que no había comido en todo el día y pensé en lo triste que era tener que comer los mismos sándwiches que preparas todos los puñeteros días. Al final decidió “ir por ello” y correr bajo el agua. Yo esperé mucho tiempo más, en el agua y en la noche, hasta que apareció mi ruta. No morí.

También fuimos al Wal-Mart, como cualquier familia gringa lo haría, y es verdad lo que dicen en People of Wal-Mart: la tienda es como un imán para freaks. Más que eso: ninguna otra experiencia ordinaria resulta tan reveladora sobre una nación.

¡El paraíso de las Pop-Tarts!

Acomodé muchos sabores en orden para fantasear un poco. A veces mi vida puede ser muy solitaria.

Todo un pasillo dedicado a botanas chatarras: only in America.

En Carson estaban todos los bares, pero no eran sofisticados en absoluto. En todos había gente tatuadísima escuchando rock clásico. Tiendas absurdas: de disfraces, de ropa vintage, de artículos de colección. Un solo Starbucks, solitario (alright!). Como me cayó chamba inesperada, pasé casi todos los días metida en el Beehive. Era un café, pero por la noche se transformaba en bar, y todo el inmobiliario estaba compuesto por muebles sacados de una thrift store. Parecía un video de Smashing Pumpkins o el sitio donde los chavos de Reality Bites pasan el tiempo. La decoración era fantástica. Me volví tanto parte de ella que el último día se me acercó el dueño y me hizo la clásica pregunta: where-are-you-from-darling. No quería irme de ahí.

De hecho, no quise irme porque hice una vida normal en Pittsburgh. Yendo al súper, viendo películas por la noche, desayunando fuera los domingos. Mi hermano, mi cuñada y yo nos volvimos uña y mugre (donde yo soy mugre y ellos uña). Platicábamos hasta la madrugada y aún cuando ya nos habíamos acostado. El día que me fui aguanté las ganas de llorar y no miré atrás. Pero ya están de regreso muy pronto y eso me consuela.

Fotos:

Toque de color en downtown.

Toque de color en downtown.

Me gusta esta foto por pretenciosa.

Puente Smithfield. El icónico edificio de cristal al fondo.

Una noche fui a un dancehall con Rosemary, una señora encantadora que es muy amiga de mi hermano. Su hija y más tarde su nieta nos acompañaron en la aventura. El lugar, con una pista redonda y una banda de country, es real americana. Bailamos de forma tan ridícula como pudimos -o eso hice yo, para estar a tono con la fauna congregada- y bebimos y luego disparamos al cielo gritando yiiihah.

Comimos con Rosemary al otro día, que nos cocinó comida polaca (su papá es polaco y su mamá mexicana). Lo que ven en la imagen es una col rellana de carne. Así se las gastan esos polacos.

Me recuerda a “¡Soy polaco!”

La mejor tienda del mundo en Carson: “Pop Culture Emporium”

¿Y qué venden ahí? La Barbie NBA y el Ken con arete mágico.

Muchas figuras de acción y cabezas de plástico que dan miedo.

Pósters y estupideces y juegos de mesa antiguos y fichas de colección y trolls miniatura y…

Mis fotos son tan artísicas, we…

Acá es donde me tatué. Se llama “In the blood”. No, no pondré foto de mi tatuaje. Si lo quieren ver pídanlo en persona. Pues estos.

A pesar de toda su buenaondez, la calle Carson de pronto se pone mamona. Pero en serio: ¿”baggy clothes”? Les digo. En Pittsburgh siempre es 1998.

Acá el Beehive

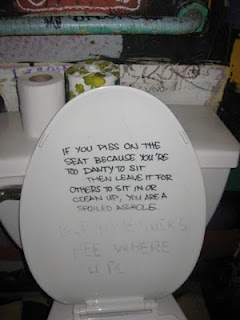

Me gusta tu sinceridad.

Así luce el baño. Sé que parecen los baños de la Preparatoria Norte o de algún Cebetis. Pero en realidad es la pura buena onda. Y además huele a canela.

Acá no se andan con rodeos.

¡Quiero volver!

La razón número uno por la que el Beehive parte madres.

En un Starbuckcito normal hay una mesa con azúcar e implementos. Acá hay una cabeza amarilla que te da los popotes. Supera eso, imperialismo. ¡Supéralo!

Downtown desde el mirador

Yo no quiero tanto a Canadá. O tal vez un poquito y con unas chelas encima.

El ojo que te mira.

El ojo que te mira.