Un martes por la mañana tomé el autobús a Nueva York. Llegué ocho horas después. Eran las tres de la tarde y la ciudad estaba nublada, pero calurosa y húmeda. Me bajé del autobús en una avenida desconocida, llena de edificios desconocidos, sin más idea que la de estar en Nueva York. Al fin.

No tenía la más puta idea de dónde estaba. Como no había encontrado ningún Lonely Planet antes de llegar a ese mítico lugar, fui lanzada de porrazo a una de las ciudades más intimidantes del mundo. O la más, cómo saberlo. Empecé a caminar guiada por el instinto, como si supiera dónde estaba. “Ya encontraré una estación de metro”, me decía. “Todas las estaciones se conectan de alguna forma, no hay problema, todo está bajo control”.

Tenía un hostal reservado en Brooklyn, en el barrio de Williamsburg. Las instrucciones escuetas de su página de internet decían que, luego de llegar a la estación Bedford Avenue, del tren L, caminara hasta la calle 4 Norte y girara a la derecha. Yo ni siquiera sabía dónde puñetas estaba Brooklyn. De modo que caminé y me interné en una calle y luego en otra, fingiendo una seguridad que a todas luces no tenía. Por dentro me estaba cagando. Pocas veces me había sentido tan temerosa al caminar arrastrando una maletita en una ciudad desconocida.

De pronto escuché el sonido del tren a toda velocidad, abajo, desde la acera. En la siguiente esquina encontré las escaleras al metro y bajé, sonriéndole a todo el mundo, como diciendo “Uf, ese fin de semana en Los Hamptons estuvo de locos” (lo cual explicaría mi maleta, porque el objetivo es pasar por neoyorquino). Luego me puse a leer el mapa. Imposible de entender a la primera.

Así que me aventé como el Borras. Una estación adelante escuché que en la siguiente había transferencia con la línea L. Me bajé con toda tranquilidad, descendí un nivel en el elevador, me metí al primer vagón que encontré y miré como de pasada las estaciones. Cuatro adelante estaba Bedford Av. Emergí a la calle otra vez, arrastrando penosamente mi maletita (que había intercambiado por mi mochila). Estaba en la calle 7 Norte, así que fui bajando hasta la cuatro, me di la vuelta y toqué un timbre. Lo había logrado.

¡Pero ah, mi suerte duró tan poco! Luego de congratularme por la hazaña, salí de nuevo sólo para perderme como nunca. Eso pasa cuando una anda creyendo que Brooklyn es un barrio cuando en realidad es una ciudad inmensa dentro de otra. Así que de tanto caminar terminé en un barrio peor que Tepito, para intername después en uno de puros polacos que me decían las que parecían guarradas en su idioma original. Encima, se me había bajado la presión. Me metí a un restaurante, donde me creyeron turca, y luego de comerme una sopa de lentejas para el alma, la mesera me dijo que tomara el metro.

Volví a perderme. Con el mareo, el dolor de cabeza y la náusea, olvidé fijarme que en un mismo andén pasan varios trenes. Me equivoqué de dirección tantas veces. Salí a la calle para volver a entrar al túnel. Pasé horas ahí dentro, reflexionando sobre el génesis del graffiti y The Warriors, sobre un video de U.N.K.L.E. y un libro de Henry Miller. Y sólo cercana la noche logré llegar a Brooklyn Heights.

Valió la pena.

Valió la pena.

A la mañana siguiente decidí levantarme muy temprano y empezar a conocer la ciudad de veras. Tomé el metro para llegar a las escalinatas del Brooklyn Bridge y cruzarlo a pie.

Comienza la aventura

Comienza la aventura

Down Under the Manhattan Bridge Overpass, no un pinche elefantito volador.

Down Under the Manhattan Bridge Overpass, no un pinche elefantito volador.

Y entonces, a medida que caminaba y los contornos de la isla de Manhattan aparecían, tuve una sensación definitiva. Por fin estaba en Nueva York. No había logrado sentirlo el día anterior, encerrada en el metro o dando tumbos por calles desconocidas. No había mirado sus rascacielos todavía, no de cerca al menos, y la magnificencia neoyorquina se me reveló de golpe en esa caminata.

Es cierto todo lo que se dice de Nueva York. Todas las novelas, películas, canciones, poemas, rumores, todos tienen razón. Es la capital del mundo. Es intimidante. Es hermosa, con una belleza especial y como sucia. Intento describirlo, pero no puedo: hay una emoción continua por estar en Nueva York. Una emoción que se renueva cada minuto. Creo que Nueva York es la ciudad que más se conoce sin haber ido: la hemos visto tanto en la tele y en el cine, y hemos leído tanto sobre ella, que parece asequible. Y lo es. Es caminable y es cálida. Los neoyorquinos son increíblemente amables: no bien te miran leyendo tu mapita o luciendo confundido en una esquina, se acercan para ayudarte. Y todo se ha visto. Jamás serás raro ni peculiar y esto, en lugar de ser aburrido, es liberador.

Acá cruzando el Brooklyn Bridge como cualquier hijo de vecino.

Acá cruzando el Brooklyn Bridge como cualquier hijo de vecino.

Fotografía de muy mala calidad de ya saben qué señora.

Fotografía de muy mala calidad de ya saben qué señora.

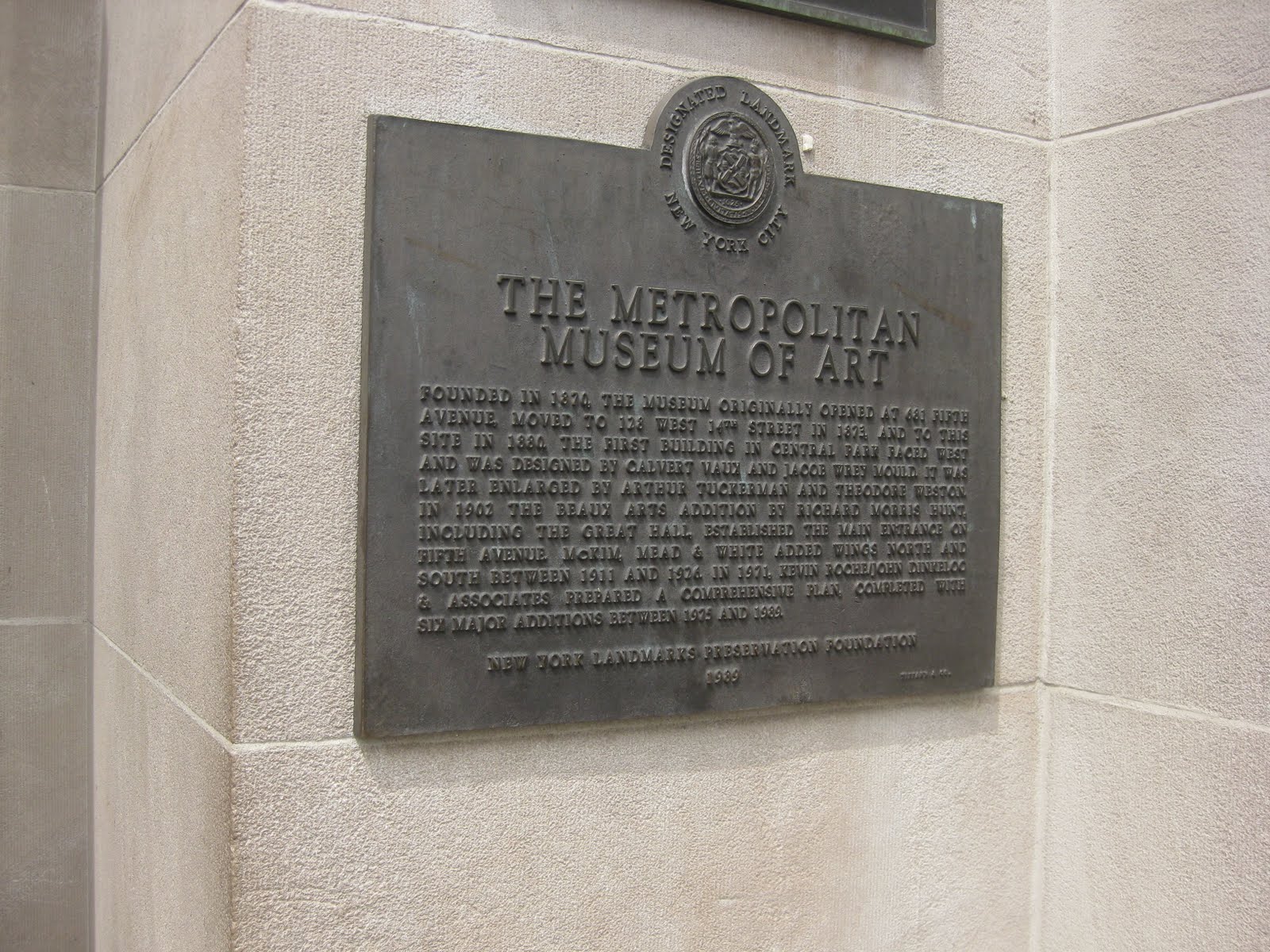

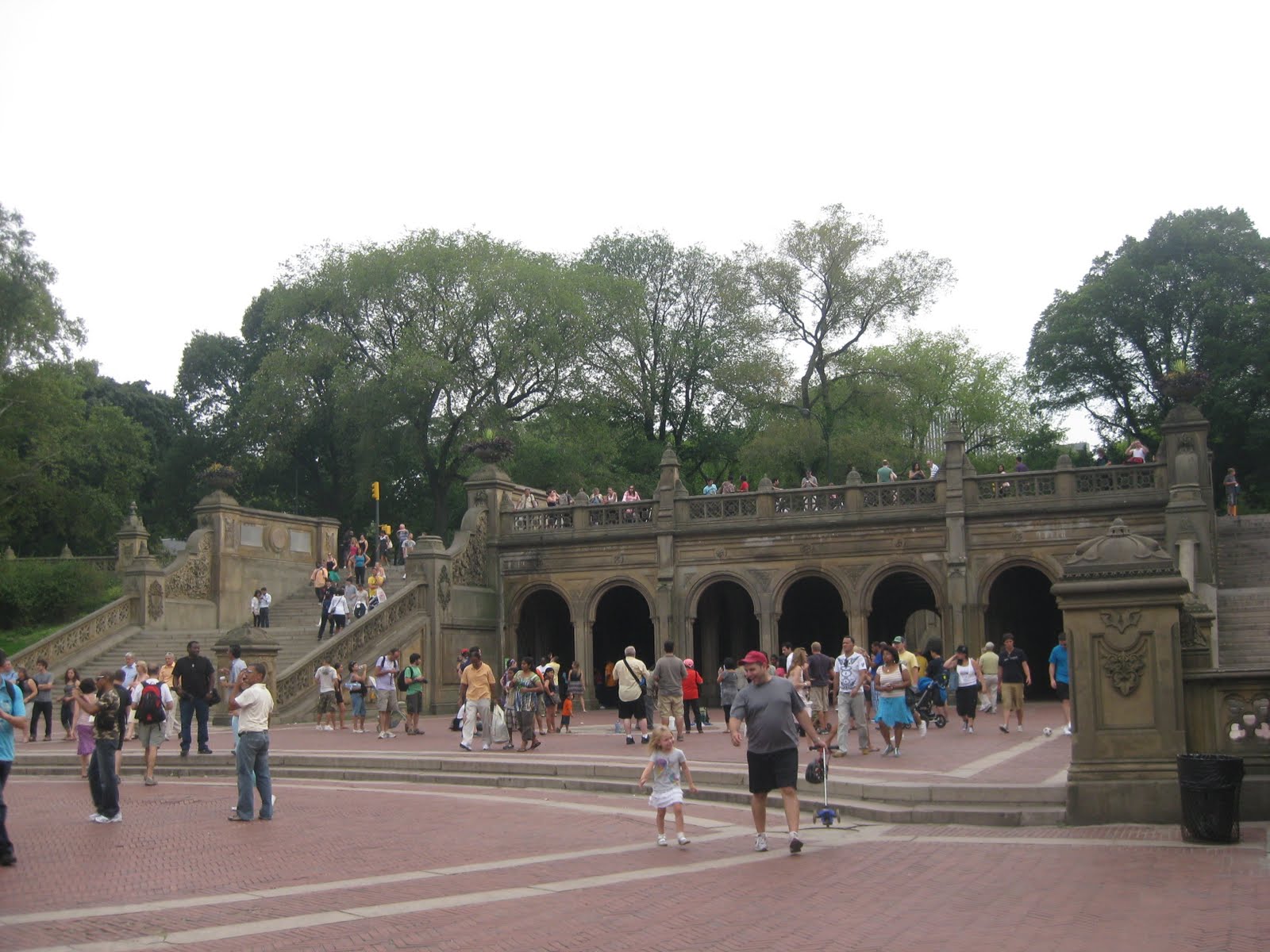

Decidí recorrer Manhattan en orden, de abajo a arriba. Empecé entonces en Lower Manhattan: Ground Zero, Financial District, Wall Street y después Chinatown, Little Italy, NoLita, SoHo, NoHo y un poco de Greenwich Village. Por la noche cometí una indulgencia de turista y me subí al Empire State. Al salir caminé por la Quinta hasta la 42 y luego fui a Times Square. Me quedé mucho rato sentada en unas escaleras repletas de turistas mirando los anuncios brillantes, sabiendo que un verdadero newyorker evita esa zona como la peste. Pero yo era turista y me gustaba, porque todo se me reveló por primera vez.

Fotos:

Clásico vendedor de playeras de I ♥ NY. Nótese que aún venden las playeras esperanzadoras de Obama.

Clásico vendedor de playeras de I ♥ NY. Nótese que aún venden las playeras esperanzadoras de Obama.

Ground Zero.

Ground Zero.

Oficinista agobiado.

Oficinista agobiado.

Wall Street. Paseador de perros con alto interés en economía al frente.

Wall Street. Paseador de perros con alto interés en economía al frente.

Es que como ni quién me sacara foto…

Es que como ni quién me sacara foto…

Esto es Nueva York: un loco montado en una escalera con una biblia en la mano pregonando la falta de valores en nuestra sociedad. Y un señor panzón sin nada mejor qué hacer asintiendo cada tanto.

Esto es Nueva York: un loco montado en una escalera con una biblia en la mano pregonando la falta de valores en nuestra sociedad. Y un señor panzón sin nada mejor qué hacer asintiendo cada tanto.

También esto es Nueva York: las nalgas de una monja senil.

También esto es Nueva York: las nalgas de una monja senil.

Columbus Park. Fue harto emocionante pasar en medio de estos amables señores.

Columbus Park. Fue harto emocionante pasar en medio de estos amables señores.

¡Chinatown! Aunque no todo es chino, como este restaurante vietnamita. Yo comí en uno tailandés junto a unos españoles medio pendejos para los palillos.

¡Chinatown! Aunque no todo es chino, como este restaurante vietnamita. Yo comí en uno tailandés junto a unos españoles medio pendejos para los palillos.

Y, es verdad, todo el barrio chino huele a pescado.

Y, es verdad, todo el barrio chino huele a pescado.

El agua de lychee es dios… hecho agua de lychee.

El agua de lychee es dios… hecho agua de lychee.

Y luego, en Little Italy…

Así es como me gustan mis estereotipos: básicos y en placas de coche.

Así es como me gustan mis estereotipos: básicos y en placas de coche.

Es verdad: Little Italy sólo son dos cuadras, llenas de papel picado y verdeblancorojo. Y de restaurantes con pasta. Y de meseros parlanchines.

Es verdad: Little Italy sólo son dos cuadras, llenas de papel picado y verdeblancorojo. Y de restaurantes con pasta. Y de meseros parlanchines.

Exterior del New Museum en Bowery.

Exterior del New Museum en Bowery.

Lost duck. Still lost.

Lost duck. Still lost.

You so gay.

You so gay.

Una muestra en el New Museum consistía en decenas de deseos impresos en estas pulseras de tela. Podías escoger la que quisieras y la leyenda es que, cuando se te cayera, tu deseo se cumpliría. Elegí dos y no las soporté un día y yo misma me las quité. La metáfora de la vida: uno siempre destruye sus propios sueños.

Una muestra en el New Museum consistía en decenas de deseos impresos en estas pulseras de tela. Podías escoger la que quisieras y la leyenda es que, cuando se te cayera, tu deseo se cumpliría. Elegí dos y no las soporté un día y yo misma me las quité. La metáfora de la vida: uno siempre destruye sus propios sueños.

Cosa de todos los días en SoHo.

Cosa de todos los días en SoHo.

Una pinche taquería, clásico.

Una pinche taquería, clásico.

Atardecer en la Sexta.

Atardecer en la Sexta.

Empire State, psss oh.

Empire State, psss oh.

Algo falta en esta foto. Algo como un gorila gigante.

Algo falta en esta foto. Algo como un gorila gigante.

Vistas desde el Empire State:

De la tienda de regalos, una taza de gorila: por qué no.

De la tienda de regalos, una taza de gorila: por qué no.

El paraíso terrenal.

El paraíso terrenal.

Y por último, esa noche, Times Square:

Continuaron otros días emocionantes. Los iré relatando poco a poco. Aunque en un día vi tanto que me habría conformado con sólo ese. Afortunadamente, pues no. Mientras tanto, el recorrido de ese día:

Manhattan, día 1

Manhattan, día 1